|

||||||||||

|

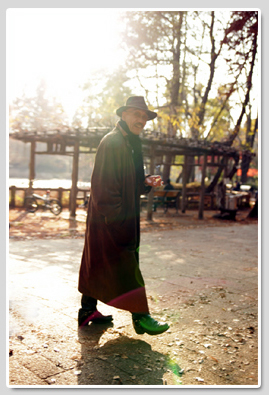

BUTOHとして海外でも支持される舞踏は日本が誇る独自の表現芸術だ。自らを舞踏中毒というのは人気の舞踏集団・大駱駝艦の主宰者、麿赤兒氏。映画やテレビに登場して強い磁力を放ち続ける麿氏が、ここでは舞踏をめぐって語る。麿赤兒の世界のとてつもない大きさは、私たちをいっそう惹きつける。

|

||||||||||

| Interview, Text:林 愛子 Aiko Hayashi Photo:川島 浩之 Hiroyuki Kawashima |

||||||||||

|

もう30年以上前ですが、日本青年館で大駱駝艦を拝見してショックを受けました。それまでの舞踏と違って、舞台がとてもダイナミックなスペクタクルで楽しかったので。

それは「陽物神譚」かな、上から人が降ってくるやつ。

|

||||||||||

|

そうです、そうです。あの、自己否定という言葉が盛んに使われていた時代に、*土方さんの舞踏を見るとちょっと暗く追い詰められた気持になったのが、大駱駝艦はパーッと目の前が明るく開けている感じでした。

土方さんは15歳上で、僕、兄貴分だと思っているんですけどね。土方さんの原体験は戦前、戦中、命ギリギリ時代、僕は戦後でそのへんに大きな違いがあるんですね。実際たいへんな時代で、敗戦で突然、教科書が真っ黒に塗られたという、そのようにドラスチックな価値転換のショックみたいなものが土方さんにもあって、だから世界に対する、大変な不信感がありますよね。そういう意味では僕の場合は戦争が終わって、関西のほうだからそんなに食い物にも困らないし、どっちかというと戦後の民主主義が開けた幻想みたいな。そこにどっぷりつかってみんな仲良く、貧乏でもなにか希望みたいなものがあった。土方さんの世代の人には世界の構造や人間へ不信感というようなものは、つきまとうでしょうね。人間のやっていることなんて簡単にひっくり返っちゃうんだという、そこにある種の虚無的なものがかなり入ってね。僕もどちらかというと別の意味で虚無的なんですけど(笑)、暗いのと明るいの、みたいなのはある。

|

||||||||||

|

戦後に育った、明るいほうの虚無で。

そういうのはあるでしょうね(笑)。

|

|

|||||||||

|

存在自体を否定するというようなところがあったのが、土方さんの舞踏。

そうですね、それと同時にフランス、ヨーロッパから入ってきた実存主義的思考。それと、誰も信用できねえみたいなのとのせめぎあいがあって。そこから常にアンチ・カルチャー、アンダーグラウンド的な傾向が土方さんたち、*寺山さんや*澁澤さんの世代はあったと思う。人間のやってることのあやふやさみたいなものに対してはガツンときたんでしょうね、僕もそういうものは受けついでいますよね。何が人間を簡単に変えてしまうのか、という…。そういう戦前、戦中の先輩たちの不信とか疑念とかが、ちょうど僕らのところで変な花の開き方をした、というのはありますね。

|

||||||||||

|

||||||||||

|

土方さんは秋田のかたですよね、麿さんは奈良で。

時代や風土的屈折度は僕のほうは少ないですから、どっちかというと笑っちゃうほうなんですよ、なんぼのもんじゃ、みたいな、ね(笑)。

|

|

|||||||||

|

どんな少年でいらしたんですか。

物心つく頃には奈良の田舎ですからね、飛鳥時代がかつてあって今やペンペン草が生えているところに家があるわけで、そこでそのペンペン草に小便引っかけているみたいな(笑)。のん気なものでした。

|

||||||||||

|

そういうのん気な暮らしのなかで、どういうところから演劇に惹かれたんですか。

それは僕自身のちょっと特殊な環境でいわゆる戦災孤児ってやつですね。ま、なんにでもなることができるのが演劇だからという幻想でね、フィクションのなかでのひとつの家族、疑似家族を構成したりしてね。親が戦争で死んだとか肺病で死んだとか、そういうわけありの連中ばかりが集まってくる。片親しかいないとか僕みたいに両親がいないとか。どっちが不幸一番かみたいな(笑)。実はそういうことが不幸かどうかってことはよくわかってはいないですが、同病相憐れむみたいな感じで、楽しんでいたんじゃないでしょうかね。

|

||||||||||

|

演劇を一緒にやるというのはそういうことですよね。

そうそう。仮定の親父や仮定の母親をつくってみたり、なんか追体験をしようということはやっていましたよね。本当の母親、本当の父親というものとの対し方がわからない。ものの本で追体験して、ああ、そういうことなのかな、と。しかしそんなものは実感したこともない、という喪失感というものもあって。

|

|||||||||

|

その延長で早稲田の演劇にお入りになったんですか。

それは口実で、やっぱり田舎はごちゃごちゃしてますから、そういうよどんだ所から抜け出だそうみたいに、勝手に思っているだけなんですけどね。もともとはよそ者ですから、ほんとは石川県の金沢のほうに両親が生まれたんで北陸系なんです。それがなんらかの関係で三重県の津に移り、小学5年から奈良に移っていった、と。ですからどこに行ってもよそ者感覚があるんですね。吉祥寺にいても、いつもよそ者ですから。あとはね、開き直り方を覚えましたけどね(笑)。東京ってのはほとんどよそ者だらけですから。

|

||||||||||

|

大駱駝艦はどのような経緯で始められたんですか。

唐の状況劇場をやめてぶらぶらしていたんですけど、若いのが集まりだして、毎日酒ばかり飲んでいました。よく見ているとお互いみんな飢えた顔している、と。何に飢えているのかはそれぞれですが、僕が役者上がりということもあって、何か舞台でやりたいということからきてるんでしょうね。当時はやめてもまだ唐の戯曲が一番おもしろいとマインドコントロールにかかっていました。だから唐の戯曲以外のものをやるってことは考えられなかった。ではどうするか、よし、とにかくこのままゴロゴロやっているのを舞台にもっていこうと考え始めた。いい音楽かければいいんじゃないかって、そういう発想ですよ。

|

|

|||||||||

|

||||||||||

|

|

|||||||||

|

|||||||

|

早くから俳優として映画もテレビもいろいろな役で出演なさっていらっしゃいます。父性の不在が言われ、自殺者が3万人を超えている現代、一番、精力的で若い人をひっぱっていく大人の男性が自信をなくしているともいえます。そういうときに、父親の役でなくてもそこに父を感じさせる麿赤兒という存在に、演出家も映画監督はもちろん若い人も実際の父親世代も、父親のイメージを重ねているんじゃないでしょうか。

一番いやなんですけどね、父性っていわれるのが。俺はおまえの父親じゃねえって(笑)。ま、それは年のせいでしょうね(笑)。

|

|||||||

|

厳父とか慈父という言葉がありますが、若い人たちは実際に父親がいても叱られた経験も少ないようで、だから叱られたい甘えたいという願望があると思うんです。

厳父とか慈父とか、イメージや形がよくわからないんですね。動物でいうとだからゴリラみたいなもんですよ(笑)、それならわかる。

|

||||||

|

ご自身は、映画やテレビの役を楽しんでいらっしゃるんですか。

年寄りの振りしたり、だんだん自然にそうなりますね。年寄りいじめんなよとか、馬鹿にすんなよとか、まだ負けないぞ、とか。馬鹿じゃないのか、俺って(笑)。ふつうのこともしゃべっていますね。それを全部信じているってわけではなくて、遊んでいるかな。どこか冗談みたいな、嘘っぽいっていうのは自分で感じますよ。ほんとの父ってどういうのって。どうあるべきか、って考えたこともないですし。

|

|||||||

|

映画やテレビのお仕事なさって、戻るところ、ベースはやはり舞踏ですか?

そりゃ長年やってて、中毒みたいなもんだから(笑)。止められねえ、抜けられねえ、みたいな。中毒の苦しさでもあるし、中毒の恍惚でもありますからね。あとはもうどういうふうに踊りを自分に近づけるのか、踊りというものに自分が近づくのかわからないものがありましてね。踊りってどこかにあるのか、ってね、自問自答はしてますけれど。そこが土方のを踏襲している、と。存在自体が舞踏だ、とかね。そういうむちゃくちゃな論理というのはフィクションといえばフィクションで、絵描きは絵描かなきゃ絵描きじゃねえけど踊り手は立っていること自体、呼吸していること自体が踊り手だというふうな、かなりぶっきらぼうな発想がどこかから出てきちゃったんですね。

|

|||||||

|

もう長い間、若い人にワークショップで教えてらっしゃいますが、麿先生は「この世に生まれ入ったこと自体が才能である」とおっしゃっています。これは一番、自己肯定につながりますよね。

そうですね、ずいぶん投げやりですけどね、あとは自分を救うためでもありましてね。ま、とにかく誰でも、何かいいところがあるだろう、と(笑)。

|

|

||||||

|

言い換えれば、誰でもダンサーになれる、ということで。

そうそう、すそ野が広すぎてね。広き門から入れ、あとはその枷(かせ)にね、どんどんはまっていくんですけど。広ければ広いほど踊りとはなんぞやと狭くなっていく。その枷はある種の刑罰みたいなもので、刑罰をどう自分で解放していくか。誰でも表現者であるという見方で表現ということを意識すれば、全部表現になる。ふつうの人でも道を歩いていてくしゃみでもすればおもしろかったり、ちょっと石につまづいている人を、それも表現しているというふうに見える。そういうところに踊りが転がっているというふうに見えれば、踊りは身近なものでもあるということは、いえますな。

|

|||||||

|

|

|||||||

|

身近なところから踊りを発見するということは、逆にいうと大変なことですよね。

そうですね、その「身近」があったからどうするか。何がどう転んでどういくかということがまずわからないわけですよ。なにかの拍子にちょっとした偶然と、自分が思っていることがすごくおもしろい方向に行ったりするとか、常にそういう岐路、分かれ道でウロウロしている。僕はそれが楽しいんですね。

|

||||||

| 撮影協力:葡萄屋 http://www.budo-ya.jp/ |

|||||||

|

|||||||

|

|||||||

|

||||||||||||||

|

何十年も若い人と一緒にいらして、若い人の身体や意識が変わったというようなことをお感じになりますか。

うーん、それほどは感じないですね。どっちにしても社会に出て企業などの組織で働くことが苦手という意味では、どこかかたわですよ。じゃ、なにが正常かっていうとわからないですよね。表現というのは余剰部分で、ただ、その余剰部分が全部、余剰になっちゃって(笑)、こっちがよくわからなくなっちゃっう(笑)ことはある。

|

||||||||||||||

|

あえていうと、若い人はちょっと考えすぎ、頭が先行する。理解するという意味が、全部インターネットで調べればわかるというふうだったり。簡単にいえば頭でっかちというのは多い。つま先に脳があるぞと言ったって、「ええっ、つま先に脳がある?」って(笑)。どんな踊りでもそれなりのメソッド、それなりの拘束というのがあって、その枷でぶつかってみて、身体が目覚めるということはありますよね。意味より先に先行している動きというのがあるけれど、彼らはその意味を考えようとする。それも大事なことなんですけど、特にフランスあたりの身体論の功罪ですね。身体論における身体の在り方とは?って(笑)。あるんだよ、身体はあるんだよ。そこに論つけてどうする。でも身体論の臨床例としてあるべきだって(笑)。臨床例?あいつらはそれを見て分析して考えればいいんだよ、俺たちはやっちまえばいいんだよ、って(笑)。踊りは知から入りすぎると衰弱に陥る。もっともっと多様だよ、ということなんですけどね。

|

|||||||||||||

|

その多様性こそが舞踏の魅力ですね。

そうですね、下手を含めてね。だから一番下手な人をスターにすることはあります(笑)。この人みたいにしてみましょう、と。すると、そこにはそれなりに二十歳ぐらいで頭だけが成長しすぎの凝縮されたおかしさっていうのがあるんですね。唐十郎的にいうと、特権的肉体、負性ですよ。マイナス的な意味も含めて。それをパックすればおもしろい踊りっていうことはありますね。

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

大駱駝艦も若手がいっぱい育っていますが、アドバイスはどのようになさるんですか。

おやじ秘伝のタレみたいな、塩かけたり、醤油かけたりみたいことはやってますけどね、味もどんどん変わっていくでしょう。我が家伝来のタレ違いのものもある。決して百年続いたタレがうまいとは限らない、臭い場合もあるし(笑)。そのへんのところはよく見ていないとね。決して僕の塩梅が正しいとは限らないわけですから。正しいものなんてないんですよね。うちから出ていったら、発酵の仕方を知っているだろうし、漬け物作るにしても重しのかけかたの違いがあるように、それぞれのぬか床というのがあって、それぞれの味が出ていますよね。

|

||||||||||||||

|

広くて狭いという、踊りでこういう世界はなかなかありません。大駱駝艦は海外公演でもとても人気が高いですね。

部族だって。ヨーロッパあたり行くと、そういう目玉で見る人もいますよ。部族の生態を見てみようと。アフリカあたりで民族的儀式をしているのを見たいのと同じじゃありませんか。

|

||||||||||||||

|

大駱駝艦の中ではどのように過ごしていらしゃるんのですか。

父親じゃねえ、と逃げていますよ。かんべんしてくれ、と。あとはこの指とまれですから。それが原点なんですよ。僕は下校拒否症だったんですね。親がいるやつは家に帰っちゃう。僕は学校でね、遊ぼう遊ぼうって、ずっと遊んでいたいんだよね、それをごまかして遊びを見つけてね(笑)。

|

||||||||||||||

|

今もその延長ですね。

そう(笑)。あとは付加価値でね、顔の皺で先生って言わせたり、先生やめろ、とか。今度は老人遊びとかね、ちょっと距離をもってね、俺の真似をしてみろ、とかね。遊んでるんです。

|

||||||||||||||

|

|

|||||||||||||