|

|

メーキャップの第一人者として美容界を牽引する小林照子先生は、舞台メイクのパイオニアでもある。肌を美しく保ちながら上手な舞台メイクをするには?小林先生のアドバイスには、舞台と人への愛情がこもっている。

|

||||||||||||

|

Interview,Text

: 林 愛子 Aiko Hayashi Photo : 長谷川香子 Kyoko Hasegawa |

||||||||||||

|

’80年代はダンス映画や外来公演も増えて、見るだけじゃなくて踊ってみようというダンス・ブームが起きました。同時にメイクも、専門家のアドバイスを生活に生かそうという人たちが増えたと思うんですが。

小林「まさにそのとおりです。当時、劇場も大きくなってきましたしね。」 |

||||||||||||

|

先生は早くから化粧品の開発をなさったり、メイク法を教えたりといろいろ発信していらした。

小林「’83年頃、私は講談社から「ベスト・メイキャップ」を出しました。担当の方が3万部印刷すると言ったら、他からせいぜい5千部だと言われた。それが6万部以上売れたんです。時代はそういうものを求めていて、”個の時代”に入っていた。今では当たり前のことなんですが、’80年代になって自分とは何か、自分の身体はどうなのかということを一般の人たちが考え始めたんですね。」 |

||||||||||||

|

舞台メイクも先生は早くから関わっていらしゃいました。

小林「私はもともと演劇のアーティストたちに貢献したいという思いから、メーキャップの世界を目指しました。演劇だから沢山の役柄になれる。いろんなふうに一つの個性を他人に変えていくことをやってみたくて、この世界に入ったんですね。でも、個性を生かすなんて当たり前で、さらに別の人格になることをやろうとしているのに、日本がそれを求めていない時代が長かったんですね。」 |

||||||||||||

|

’70年代にいらしたニューヨークではいかがでしたか。

小林「あちらではみんなすすんで自分を演出することを求めていた。いろんな人種がいて肌の色もバラバラだし、すごくやりがいがありました。みなさん私のアイデアにすごく賛同してくれて、照子が来たとウェルカムパーティを開いてくれるんですが、それは私が汗びっしょりになってメイクをすることで(笑)。お酒飲んでる彼らを次から次へとメイクして(笑)。でもニューヨークから帰ってくると、日本では目立たないようにとか、みんなと同じにということばかり言っている。そして演劇のキャラクターを作りたいと思って一生懸命勉強して、それができるようになっていても仕事にならない。 |

|

|||||||||||

|

私は舞台メイクでは食べられないと思って考えを切り替えました。仕事をきちんとしながら機会があったら舞台の仕事をやろう、意義を感じたらお金にならなくてもやろう、と。そして’80年代に劇場が大きくなって舞台メイクの仕事が広がり、美容学校で人を育てようと思っている頃に仕事をいただけるようになりました。」

|

|||||||||||

|

||||||||||||

|

|

|

やはりお子さんの頃から舞台がお好だったのですか。

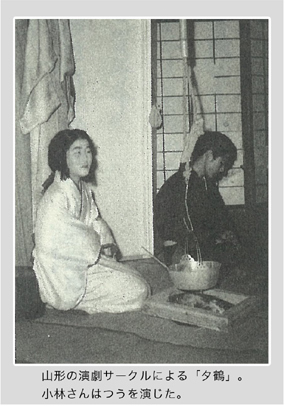

小林「私は「おくりびと」で有名になった山形に疎開して少女時代を過ごしました。東京では、大叔父が歌舞伎役者だったので、小さい時からよく親に歌舞伎や芝居を見に連れて行かれてんです。退屈でも子供心に刷り込まれているから山形では山本安英さんの「夕鶴」をわざわざバスに乗って見に行ったり。学校では演劇をやって、舞台に出るだけでなく装置も衣裳も全部自分たちで作った。東京から行った子供だから標準語が話せるので、ズーズー弁の言語指導とプロンプターやったり、舞台に上がるよりも裏でやるのがすごく楽しかったの。それであとになって、照明や音響、装置とかあるけれど、やっぱり自分たちが演じる時に一番苦労したヘアメイクや衣裳をやりたい、と思ったんです。だから、美容学校では本があるから勉強できるだろうと入学したら、髪が中心なんですよ。」

|

||||||||||

|

当時の美容学校はヘアがまず先で?

小林「今でもそうなんです。髪の毛だけでも要素が多いし流行もありますから。でも私は顔を美しくすることに興味を持って勉強して化粧品会社に入って、その化粧品の広告やテレビCMをやることになった。最初の志しが舞台の仕事ですからそれを具現化するには人材を育てなきゃいけない。四千人の美容部員がいますので、メイクがすごくうまい部員を社内でも育成した。発色のいい商品を開発しているうちにそれが受け入れられる時代になり、それまで地味だったのが睫をつける派手なメイクになって’60年代後半から’70年代に流行、私が発想してデザインして工場に作らせたのが大ヒットしていくわけです。」 |

クリックして動画をご覧ください |

||||||||||

|

あの頃は、雑誌でもモデルが付け睫をよくつけていました。

小林「モデルのメイクでは彼女たちが何枚も使うので、それが紹介されて流行の発信源になった。’70年代はヒット商品を作り、ニューヨークへ行き、’80年代は大きな舞台が依頼に来てくれるようになりました。」 |

|

||||||||||

|

|||||||||||

|

|||||||||||

|

|||||||||||

|

|

|

今の先生のお話は、あらゆる仕事にあてはまることだと思います。その舞台メイクですが、まず大切なことは何ですか。

小林「顔は骨格と筋肉でできていますが、骨格と筋肉の付き方と人種によって多少違います。目蓋が上がっていたりとか。だからまずは自分の顔を彫刻するような技術があったほうがいい。たとえば西洋人に彫りを近づけるにはどこにシャドーを入れて、どこを出っ張らせるか、その人の顔に彫像のように入れていく。たとえば悪役なら上昇線を入れて、淋しい顔なら下降線を入れるか、年寄りだったら少し色を変えるというようにいろいろな方法があるんです。」 |

|||||

|

先生にメイクを習う舞台の方も多いそうですが。

小林「自分からすすんで習いに来た人が作った顔に納得して舞台に上がり、いろんな役をこなしているのはいいことですね。でも、ダンスの先生がメイクまで教えるのはおかしいと私は思います。私がメイクを教えてダンスもこうやりなさいと教えることはできないように、専門が違いますから。あるお母さんはお子さんが小さい頃、私のところに連れてきました。今、娘さんはバレリーナになって活躍していますが、やはり基本がきちんとしているから自分でメイクしても、舞台に上がると見栄えがします。そのお母さんは、お子さんが少女時代むっくりすることがあっても、

|

|

||||

| 自分の顔を彫刻する方法さえ覚えておけばあとはできると考えたんですね。彫刻のメイクは究極のナチュラルメイクですから。」 | |||||

|

いわゆるベーシックなメイク。

小林「そうです。たとえばちょっと痩せてみせようとする時には頬に影を入れますが、くぼむところに肌色の濃淡を使う。素顔に見えますがそれは彫刻を入れた顔。あとは先生がブルー入れてとか、目に白を入れてって言った時にハイってやればいいんです。」 |

|||||

|

コンクールなどで小さな子供さんが宝塚のような濃いメイクや真っ黒のアイメイクで出てくることがあります。舞台の外ではメイク上手な女性が増えてきた一方で、舞台メイクは遅れているように感じるのですが。

小林「日本の舞台の人々は低予算に慣れているんですね。そこにメイクの専門家を雇うことはお金がかかりますから。外国では、メーキャップアーティストがいて、出演者は2時間前に入ってやってもらうところもあります。今でも、私たちは舞台の人たちが経済的にたいへんなことを知っているので、自分たちのギャラが安くても他で働くからいいわと思っている。でも実は、それをやっているのはあまりよくないと思っているんです。この舞台ではメイクはいくらというような予算配分があってほしい。でも結局、予算がないから俳優やダンサーは自分でメイクすることが多くなるんですね。それはメイクが大事だと思われていないということ。でも、見る側の目は肥えているわけです。」 |

|

||||

|

おっしゃるとおりです。海外の劇場には専門のトレーナーやメイクアップ・アーティストがいるし、舞台は照明と合わせてメイクのプランもたてていきます。日本のバレエ団のなかにはメイクの講習会を開いているところもありますが、残念ながら全体にはまだまだそういう考え方が浸透していません。

小林「そうですね。だからまずは顔の彫刻。日本人の私たちが西洋人になるにはそこから発展させていろんなキャラクター作りをしていく。子供にする、若く見せる、大人に見せる、個性を出して意地悪な顔とかいろんなキャラクターも作れます。それを勉強したうえで、どんな化粧品を使えばいいか、発色のいいのはどれかを知っていけば自分自身で十分顔を作れると思うんです。」 |

||||

|

|||||

|

|

|

メーキャップアーティストみたいに巧くはなれなくても、私たちも練習すればできるようになるということですね。

小林「そうです、一般に日本人は器用だし色彩感覚も繊細だからそれを生かせればいい。今の若い人はメイクの本を読んでいろんな技を知っているからうまいですよ。そういう人がバレエをやっていればいいけど、ほとんど観客側。観客は顔の表情の一つ一つ、動きを見ているものなんです。それこそメイクでその表情ができるのに、ペタンとしたメイクで、踊りの技術を見せようとしているのが可哀想に思えます。」 |

||||||||||||||||||||||

|

時代によって一般のメイクの流行はあると思いますが、基本的に変わらないことは何ですか。

小林「やはり皮膚、表情筋、筋肉、動きでしょうか。ただ、私たちがメーキャップをしているとさらに身体の奥、心に入っていくんです。だからメーキャップの基本も進化して身体の内側に近づいている。たとえば表情筋は頭のほうにつながっていて、ひっぱっている腱、筋がある、もっといい表情をするには、側頭部の筋肉をひっぱればいいとか、若く見せるには筋肉を鍛えればいいとか。そういうふうに技術も考え方もどんどん進化している。美容は美容だけで存在するのではなく、医学や薬学、栄養学などと一緒になって進化できる。今、一般の化粧品はインターナショナルに進化しています。それを仕事やパーティ、スポーツなど生活のなかにうまく取り入れているのはOLの人たちですね。彼女たちはメイクが自信をもたらすこともよく知っているんです。」 |

|||||||||||||||||||||

|

まだ舞台の人たちはついていけてないんですね。ところで先生はお顔も手もどうしてそんなにお若くておきれいなんですか。

小林「進化している部分を見ているからじゃないですか(笑)。」 |

||||||||||||||||||||||

|

よく、舞台の人たちはメイクで肌が荒れるということを言っていますけど。

小林「それはね、進化している部分を知らないから。メイクはよくないからどんどん落とさなきゃとか顔に対する接し方に愛情がないからなんです。今は、化粧品やメイキャップのものは肌によくないといわれた時代とは違います。素顔でいるほうがよくない。落とし方も、昔はこすって平気だったけれども、こするのはいけないということがわかってきた。紫外線浴びるの平気だったけど、その害がわかってきた。私たちはわかってきたことを普及させています。

|

|

|||||||||||||||||||||

|

あれだけ美容の本が一杯出ているのは、みんなが興味あるからなんですね。舞台の人たちはそこまでの情報も時間もないまま、一生懸命自分の技を磨いているように見えます。」 |

||||||||||||||||||||||

|

情報を得るためには、メーキャップアーティストとの交流が必要ですね。

小林「そうですね。プロは自分のことではなくて、メイクを一生懸命学ぶ人がもっとよくなるように考えている。プロの情報を自分たちも取り入れてみようと考えてくれるといいですね。私のやっていることは、自己演出をするにはどうするか、自分をどう生かすかということ。そのためにこういう道を選んできたんだと思っています。」 |

|||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||