Vol.2英国ロイヤル・バレエ団「レ・シルフィード/センソリアム/火の鳥」

1909年5月19日、希代の興業主セルゲイ・ディアギレフ率いるロシア人ダンサーの一団がパリ公演を行ってから、今月でちょうど100年がたつ。バレエ人気が停滞していた20世紀初頭、パリを震撼させた「セゾン・リュス」は、その後バレエ団「バレエ・リュス」となり、さまざまな分野のアーティストを巻き込んで一大アート・ムーブメントとなった。2009年はバレエ・リュス誕生から100周年の記念すべき年ということで、世界各地でバレエ・リュス関連の記念公演や展示会が企画されている。 ロンドンでも、ロイヤル・バレエ団、イングリッシュ・ナショナル・バレエ団が続けてバレエ・リュスにまつわるプログラムを上演、秋にはサドラーズ・ウェルズ劇場で英国を代表するコンテンポラリーダンスの振付家たちがバレエ・リュスにちなんだ新作を発表するなど、バレエ・リュス関連のイベントが目白押しである。 今月は早速、ロイヤル・バレエ団による、バレエ・リュスにちなんだトリプル・ビルを鑑賞してきた。プログラムは、初期のバレエ・リュスを代表する振付家、ミハイル・フォーキンの傑作「レ・シルフィード」と「火の鳥」の間に、ロイヤル・バレエ団のプリンシパル・キャラクター・アーティストでもあるアラステア・マリオットによる新作「Sensorium」を挟んだ3部構成だった。 |

||

|

1907年に初演されたバレエ・ブランの傑作「レ・シルフィード」。意外なことにロイヤル・バレエでは上演される機会が少なく、なんと1992年以来17年ぶりの上演とのこと。私もロイヤルで鑑賞するのは今回が初めてだった。今回初役でプレリュードとパ・ド・ドゥで主演予定だったアリーナ・コジョカルが降板したのにはがっかりしたが、代役を務めたファースト・アーティストの崔

由姫(チェ・ユフィ)のシルフは、代役ということを微塵も感じさせず、今最も注目を浴びている若手ダンサーの才能に改めて驚かされた。崔の踊りは、重力を感じさせない丁寧なステップと詩的で優美な腕の動きによって、まるで空気と戯れているかのよう。幻想的な美しさを湛えていたと同時に、どこか人間を超越したものの持つ不気味さも漂わせていて、現代の人間らしすぎてシルフとしてはかなり違和感のあった他のプリンシパル2人(ラウラ・モレーラ、ローレン・カスバートソン)の踊りとは明らかに別次元にあったように思う。 |

|

もうひとつ特筆すべきなのが、アレクサンドル・ブノワのオリジナルを再現した舞台美術。朽ち果てた修道院という異様なシチュエーションが、ショパンのおなじみの調べをどこかおどろおどろしく感じさせ、シルフの非人間性がよりいっそう強調されるようだった。ストーリーのないこのバレエに、音楽と背景が醸し出すムードがいかに重要かを改めて思い知った気がする。 |

||

|

||

「火の鳥」は、舞台美術の刺激的な鮮やかさとストラヴィンスキーの音楽に、ただただ圧倒された。1926年上演時のナタリア・ゴンチャロヴァによる美術を再現したもので、赤を基調にした色鮮やかな舞台は、欲望の渦巻く人間世界を存分に表現し、「レ・シルフィード」の青白い霊的な世界と対照的だった。 |

||

|

||

火の鳥を踊ったプリンシパルのロベルタ・マルケスは、力強く切れのある踊りにエキゾチックな容貌で、燃えるような情熱と欲望、そしてプライドの塊である火の鳥そのもの。3月に彼女の白鳥を観たばかりだったが、同じ魔法の鳥なら彼女には赤のほうが断然似合うと思った。 トゥ・シューズをはいてダンス・クラシックを踊るのは火の鳥のみで、あとは男性の主役イワンを含め、全員がキャラクターダンサー。とはいえ、12人の乙女による黄金のリンゴの投げあいや、魔法使いカシチュイのコミカルな演技など、表現力豊かなダンサーたちによって豊かなロシア民話世界が繰り広げられ、全く退屈しない。45分間の一大絵巻のフィナーレは、色彩、音楽、ダンスの洪水で圧巻だった。 |

||

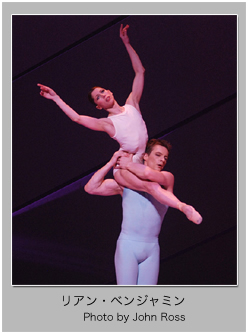

マリオットの新作「Sensorium」は、ニジンスキー振付「牧神の午後」、「遊戯」に曲が使用されたことでもバレエ・リュスと縁深いドビュッシーの「プレリュード」に振付けられたというだけでなく、所々にニジンスキーの「牧神の午後」を髣髴とさせるイメージが散りばめられており、バレエ・リュスへのオマージュとも呼べる作品。ダンサーはシンプルなレオタードに身を包み、アクロバティックな動きをみせながらも、あくまで踊りは波のようにドビュッシーの音楽と戯れ、そこには明らかにシルフィードや火の鳥といった化物ではない、生身の人間の身体があった。その点でも、ニジンスキーの振付作品に通じるテーマを感じる。特に2組のパ・ド・ドゥの振付は独創的で、リアン・ベンジャミンの体があたかもシフォンスカーフのように振り回されるリフトが強烈な印象を残した。 |

|

|

もう1組のパ・ド・ドゥを踊ったプリンシパルのアレッサンドラ・アンサネッリは、今月になって突然、まだ28歳という若さながら今シーズンを最後にダンサーを引退すると発表し、周囲を驚かせた。今後のことはまだ決まっていないという。バランシンが似合う、洗練された気品溢れる踊りでお気に入りのダンサーだっただけに、名残惜しく思いながら彼女の姿を目に焼き付けた。 |

||

|

||

また、10人のコール・ド・バレエの中には、昨年ローザンヌで入賞後、ロイヤル・バレエ団での研修を経て正式入団した高田茜の姿もあり、難しい振付にもかかわらず堂々とした踊りをみせていた。今後の活躍がとても楽しみである。 |

||

實川絢子

東京生まれ。東京大学大学院およびロンドン・シティ大学大学院修了。幼少より14年間バレエを学ぶ。大学院で表象文化論を専攻の後、2007年に英国ロンドンに移住。現在、翻訳・編集業の傍ら、ライターとして執筆活動を行っている。

東京生まれ。東京大学大学院およびロンドン・シティ大学大学院修了。幼少より14年間バレエを学ぶ。大学院で表象文化論を専攻の後、2007年に英国ロンドンに移住。現在、翻訳・編集業の傍ら、ライターとして執筆活動を行っている。

株式会社ビデオ Copyright © VIDEO Co., Ltd. 2014. All Right Reserved.